侨海报国赤子情——忆我的祖父致公党云南省委会第一届主委张相时

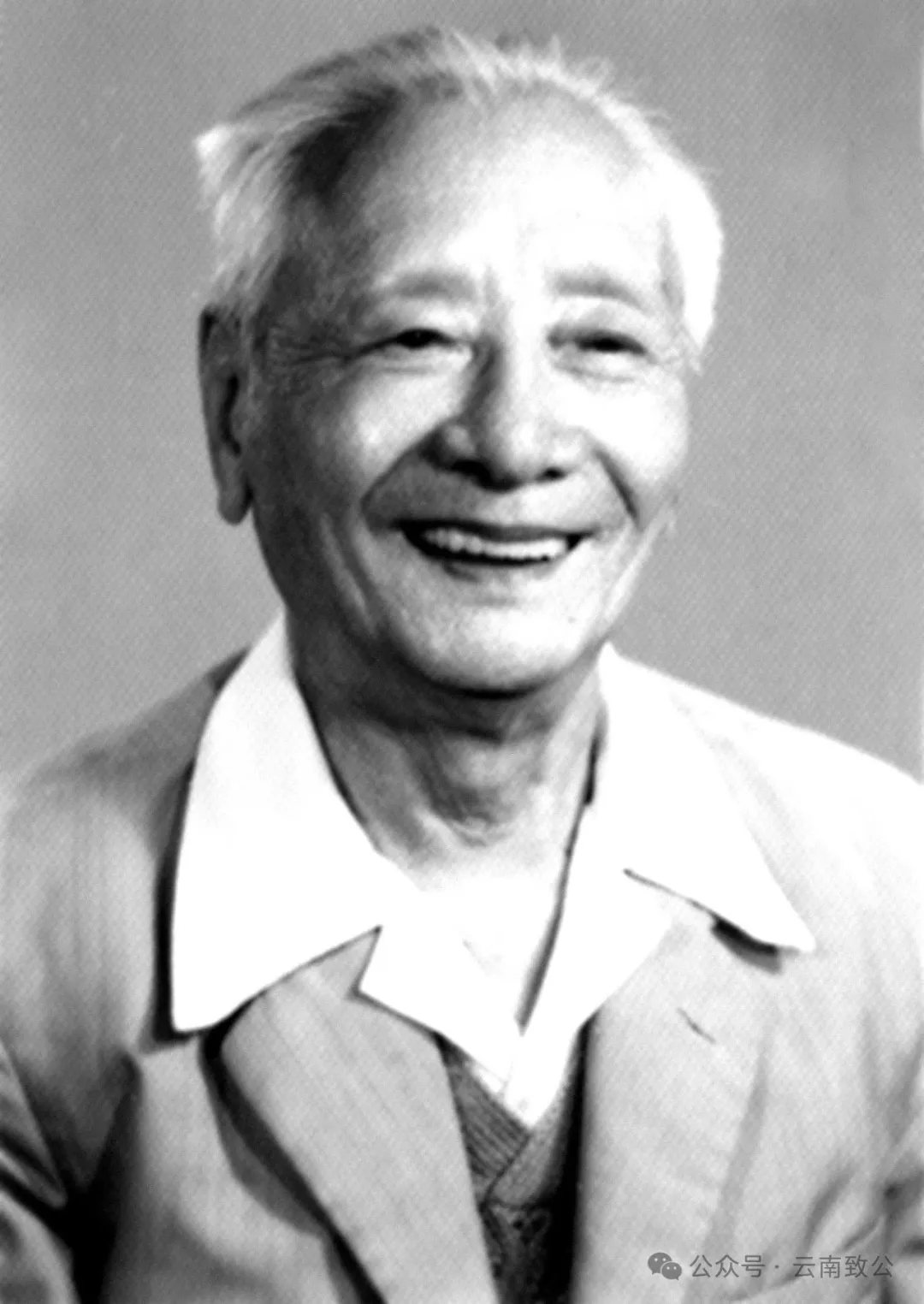

致公党云南省委会第一届主委张相时

致公党云南省委会第一届主委张相时

张相时是我的祖父,云南鹤庆县人,于1894年伴随着甲午海战的炮声诞生在一个华侨工商业者的家庭里。早期我的曾祖父就开始从事贸易生意,在上海、汉口、印度设有商号,主要经营云南的茶叶、药材等。因与日本有贸易往来,我的曾祖母随曾祖父到日本留学两年,回国后在家乡创办了第一所女子学堂。

祖父到了知书识礼的年纪,曾祖母顺理成章成为他的启蒙老师,后来年长些祖父才转入家乡创办的二等小学堂学习。1909年15岁的祖父被曾祖父送到北京读书,住在亲戚家,在北京学校读了两年,因效仿云南留日学生李若虚剪了辫子,亲戚不敢再收留他,1911年被送回到在上海做生意的曾祖父家里。在上海时,祖父报名参加上海为响应武昌起义而组织的光复高昌庙的战斗,因被人告密,被家里人监管起来,未能实现参加革命的愿望。

1912年祖父到日本留学,考取东京高等商业专科学校,这所学校在日本很有名气,日本政界、商界的许多要员都毕业于此校,除基础课外还主修了领事和外贸专业。在日本留学期间,他就提出,中国要多发展铁路建设,并在上海出版的《新国民杂志》发表文章,指出中国铁路建设上存在的地理不平衡性。祖父还有幸聆听过孙中山先生的演讲,接触到了同盟会的一些革命志士,受到他们民主进步思想的影响,奠定了祖父一生爱国、民主、进步的思想基础。

从日本学成归国后,又于1924年来到新加坡,应邀到陈嘉庚先生创办的《南洋商报》任编辑,1927年任第五任总编辑,祖父曾多次在报上发表文章,主张在中国国内“兴办实业,以臻富强”。在新加坡期间,他利用工作之余广泛收集大量的资料,写出了《华侨中心之南洋》这部40余万字的巨著,至今仍是研究华侨历史的重要文献。因为要接管家族生意,祖父于1929年底辞去《南洋商报》总编辑一职离开新加坡回到上海。在家族“恒盛公”上海总号任总经理,主要管辖上海总号和汉口、印度分号的生意,同时还兼任暨南大学商学院南洋商业调查部的秘书,相当于教授,讲授政治经济学概论,在私立文化学院任外汇专业课专讲老师。1930年,他作为暨南大学的华侨专家代表,参加了在南京召开的全国工商会议,为发展中国工商贸易提出了积极的建议。

1940年以后,祖父把个人经营的方向作了调整,重点放在银行业、盐业和化学品的经营上,调整经营后祖父的个人企业获得了丰厚的收益。在发展家族企业和个人企业的同时,祖父也非常关心云南的文化教育事业,抗战胜利后从家族企业中拿出3万卢比捐助家乡的教育事业,又于1946年从他私人的款项中捐出旧国币100万元捐赠给昆明昆湖小学(现为西山区昆湖小学),当选为校董事会的董事长。上世纪50年代祖父个人又出资捐赠东风中学并任校董(1969年东风中学与求实中学合并,现为昆明市第十中学),80年代祖父向家乡图书馆捐赠了大批史料丛书。

青年时期张相时

青年时期张相时

早在辛亥革命时期,祖父就接触到了民主、进步的思想,他渴望能有一个革命的、进步的、强有力的政党,力挽狂澜,能带领中华民族屹立在世界民族之林。所以在中国民主革命时期,他同情革命,和共产党人有过接触,祖父也尽自己所能帮助他们。比如我省早期中共党员鹤庆县人黄洛峰,曾得到过祖父的帮助。黄洛峰是中国著名出版家,三联书店创始人,为革命文化出版事业贡献了毕生精力,祖父与黄洛峰保持了终生的情谊。1950年底,祖父舍弃了国外优越的生活条件和再次扩展家业的良机,携我的祖母和我的母亲回到了祖国,开始了与中国共产党肝胆相照合作共识的政治生涯。

回国后,祖父积极参加筹建昆明市归国华侨联合会的各项工作,并担任主任秘书。同年爆发抗美援朝战争,国内掀起了捐献购买飞机、大炮支援前线的热潮,祖父又捐资旧人民币1亿元,同时让在海外的兄弟、侄子采购了一大批国内紧缺的汽车轮胎及照相器材等物资,运回国内支援国家建设。1953年,为了支援国内经济建设和“恒盛公”国内开展进出口业务的需要,我的祖父再次赴香港寻求调资回国的新途径,先后分几次压低汇水把国外的资金陆续调到香港,然后再调回昆明,总共是港币130余万元,在当时来说这是一笔巨资。之后,企业顺利完成公私合营,祖父担任云南省外贸局土产进出口公司副总经理。

1960年祖父兼任云南省侨联副主席,迎接安置一批批回国华侨,他到侨乡、下农场,了解归侨侨眷的疾苦,与群众保持密切联系。十一届三中全会后,祖父被推选为云南省政协副主席,历任第四、第五、第六届云南省政协副主席。

1983年4月24日,致公党云南省小组成立,致公党中央副主席许志猛(前排中)专程到昆主持。小组由组长张相时(前排左二)、副组长林添福(前排右二)、区培本(后排左二)、成员荣应沂(前排右一)、张智源(后排左一)、甘烈明(后排左三)、游继申(后排右二)7人组成。

1983年4月24日,致公党云南省小组成立,致公党中央副主席许志猛(前排中)专程到昆主持。小组由组长张相时(前排左二)、副组长林添福(前排右二)、区培本(后排左二)、成员荣应沂(前排右一)、张智源(后排左一)、甘烈明(后排左三)、游继申(后排右二)7人组成。

1983年4月24日,致公党云南省小组成立,致公党中央副主席许志猛(左三),张相时(左二)。

1983年4月24日,致公党云南省小组成立会场全景。

1983年致公党中央决定在云南省组建致公党地方组织,经过组织考察,祖父是最适合的创建地方组织的人选,89岁高龄的祖父毅然挑起这一重任,当时条件非常艰苦,缺乏资金缺乏人员,我家便成了筹备致公党云南省地方组织的办公地。筹备组每周在我家召开一、二次碰头会,我的祖母要提前备好开水泡好茶,筹备小组的人员开始讨论,我的祖父就会把客厅门关上,祖母就坐在客厅门外守着,只要祖父说开水没有了,我的祖母马上就把准备好的开水送进去把空壶拿出来。

当时我10多岁,有时放学回来祖父他们还在客厅里面讨论,祖母就会叫我进去给大家续水,客厅里烟雾腾腾讨论热烈,有时会让我进客厅看看准备的烟还有没有,没有了就让我到小卖部买烟和火柴,有时候讨论晚了,祖父就会留大家吃饭,母亲和祖母就在厨房忙碌,把家里最好的食物拿出来招待筹备组成员,我帮着摆碗筷,大家都夸我的祖母做菜手艺好。后来我祖父打趣说我的祖母是后勤部长,母亲是采购员,我是小跑腿。因经常见面,我与筹备组的区培本、张智源、林添福三位前辈较为熟悉。

1983年4月24日,致公党云南省小组在昆明成立,由7名成员组成,我的祖父张相时担任组长,后被称为“7人小组”。可以说,我是致公党云南省地方组织创建的见证者之一。在致公党前辈们的共同努力下,致公党的队伍不断壮大,党员人数从1983年4月致公党云南小组成立时的7人,截止到1986年1月发展为117人 。1986年2月19日至22日,致公党云南省第一次党员大会在昆明召开,117名党员出席大会,致公党云南省委员会成立,我的祖父张相时任主任委员。

祖父认为致公党一定要发挥“侨”字特点和优势,他非常重视海外联谊工作,经常向海外的华人华侨朋友宣传党的政策,介绍中国的发展变化,联系老朋友,结交新朋友。90多岁高龄的祖父,坚持亲自到机场、车站、码头迎送海内外宾客,许多客人感动得热泪盈眶,握着他的手久久不愿松开。他尽心尽力,与海外华人华侨交流思想联络感情,热心地为“三引进”牵线搭桥,为加快云南经济发展的步伐,尽自己的微薄之力。1987年祖父主动让贤,辞去致公党云南省委第一届主任委员,担任名誉主委。祖父说,致公党事业要想发展壮大,要让更多年轻有为的党员发挥所长,在工作中锻炼成长,成为中流砥柱。

我的祖父张相时在祖国母亲最需要他的时候,毅然抛弃个人利益,选择了回国的道路,在与中国共产党亲密合作的后半生中,始终如一地与共产党同甘共苦,坦诚直言,肝胆相照。1989年祖父去世,以云南省政协主席刘树生为组长的治丧小组,在为祖父撰写的生平中写到:“他坚决拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,在与我党长期合作共事中,坦诚直言,积极提出意见和建议,是我党的铮友”,这是对祖父一生最高的评价和总结。

1986年2月,致公党中央主席黄鼎臣亲临致公党云南省第一次党员大会。

1986年2月,致公党中央主席黄鼎臣亲临致公党云南省第一次党员大会。

致公党中央主席黄鼎臣与致公党云南省第一届委员会委员合影

祖父热爱祖国、热爱家乡的真挚情感深深感染着我们,在祖父的熏陶下,我的母亲于1983年9月加入中国致公党,是第一届致公党云南省委会委员,也是一位有42年党龄的老党员。我从小耳濡目染,对致公党怀有一份特殊深厚的感情,2006年3月我光荣地加入中国致公党,成为第三代致公党人,今年已近20年党龄。在致公党各位领导和前辈们的关心下,我不断成长,也更加明确了作为一名致公党员的责任。

作为一名致公党员,我不断加强政治理论学习,积极参政议政,履职建言,撰写的提案曾两次被评为区政协优秀提案,曾被致公党云南省委会评为参政议政先进个人,多次被致公党昆明市委会评为优秀党员;在党务工作中,积极参加省委妇委会的各项活动;担任市委妇委会主任期间,不断加强妇委会的组织建设,组织委员承办市委会每年举办的“三八”节活动,妇委会于2023、2024、2025连续三年被致公党昆明市委会评为“组织建设先进集体”;在基层工作中,以身作则带领青年党员完成市委会和基层委的各项活动任务,青年党员在党务工作中得到成长和锻炼,同时服务关心老党员,每年组织开展重阳节慰问活动,让老党员感受到组织的温暖,通过开展党务活动,能让党员们在致公党的大家庭里找到认同感和归属感。在今后工作中,我将继续秉持“致力为公跟党走,侨海报国建新功”宗旨,怀揣三代致公党人的初心,赓续前行。

在中国致公党成立100周年之际

向为致公党事业无私奉献的前辈们致敬!

本文作者张文珠与祖父张相时

本文作者张文珠与祖父张相时

本文作者张文珠

(作者系致公党云南省委会第一届主委张相时孙女、致公党官渡区基层委副主委 张文珠)

打开微信扫一扫

云南致公微信公众号